domingo, 25 de junio de 2017

sábado, 24 de junio de 2017

Los Piratas

Los piratas existen desde hace miles de años. Los antiguos griegos llamaron piratas a los navegantes que se

dedicaban a atacar y robar barcos. En la época de la conquista de América, los piratas ingleses y holandeses,

que eran los más famosos, sabían que los galeones españoles transportaban grandes cargamentos de

metales preciosos y se dedicaron a perseguirlos por todo el mar Caribe y el océano Atlántico.

Los piratas se convirtieron en una pesadilla para los barcos

españoles. Eran muy difíciles de derrotar porque vivían en

el mar, eran navegantes expertos y guerreros eficaces. Conocían

las rutas de navegación mejor que nadie y tenían

mucha más experiencia militar que los demás marineros.

Los barcos piratas casi siempre eran más pequeños

que los galeones españoles. Eso los hacía más ágiles y

rápidos. Iban cargados de cañones y pólvora, de muchas

armas de fuego y espadas que usaban para atacar por

sorpresa. Los marineros que acompañaban a los piratas

eran verdaderos expertos en el uso de armas y ponían

mucho interés en abordar con éxito los barcos, porque

el botín obtenido se repartía entre todos los tripulantes

de la nave. En la tripulación de los barcos españoles, en

cambio, había muchos esclavos que debían trabajar a

bordo a cambio de alimento.

Lo que robaban solían gastarlo en los puertos a los que

llegaban y se daban todos los gustos que se les ocurrían.

Muchos piratas fueron personajes famosos. Eran temidos

y admirados. Algunos, como Drake o Barbanegra se convirtieron

en leyenda. Se escribieron cuentos y se hicieron

películas sobre sus increíbles y temibles hazañas.

Durante varios siglos, algunos reyes ingleses y holandeses

apoyaron a algunos piratas. A cambio, estos repartían

parte del botín con sus reyes. A los piratas que contaban

con la protección real se les llamó corsarios. Fueron

los corsarios quienes ayudaron a enriquecer con sus robos

a varios reinos europeos.

Aún hoy existen piratas en algunos mares del mundo,

pero su época de mayor éxito se extendió hasta el siglo

XIX, cuando varios países se pusieron de acuerdo para

perseguirlos y apresarlos.

Fuentes: http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas

Rescatado de https://www.youtube.com/watch?v=u0NRRZgsi6M

lunes, 12 de junio de 2017

LA ECONOMÍA HISPANOAMERICANA DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVIII.

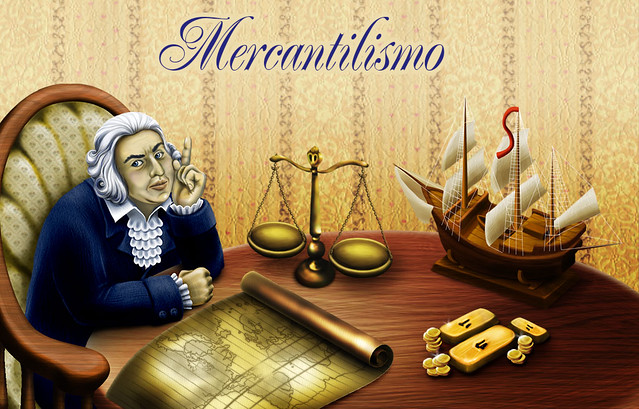

Definición. Se designa como Mercantilismo a la doctrina y prácticas económicas de la mayoría de los estados nacionales europeos, durante el período que transcurre del siglo XV al siglo XVIII.

El mercantilismo fue el modelo económico más común de las monarquías absolutas de Europa entre los siglos XVI y XVIII. De acuerdo con esta doctrina, la riqueza de un reino se basaba en la cantidad de oro y plata que tuviera. Esta idea hizo que toda la actividad económica de los Estados se centrara en reunir la mayor cantidad posible de metales preciosos mediante una balanza comercial favorable, es decir, que las exportaciones de productos fuesen mayores a las importaciones.

El mercantilismo fue el modelo económico más común de las monarquías absolutas de Europa entre los siglos XVI y XVIII. De acuerdo con esta doctrina, la riqueza de un reino se basaba en la cantidad de oro y plata que tuviera. Esta idea hizo que toda la actividad económica de los Estados se centrara en reunir la mayor cantidad posible de metales preciosos mediante una balanza comercial favorable, es decir, que las exportaciones de productos fuesen mayores a las importaciones.

Objetivos. Su finalidad era el fortalecimiento de la nación a través de la adquisición de metales preciosos, ya sea con la explotación de minas propias, o la venta de mercaderías al exterior.

Caracteres. No le interesa el bienestar individual, sólo la grandeza del reino. Por esta razón el Estado intervino en todos los aspectos de la vida económica.

Esta política se asienta sobre una serie de principios básicos:

- la riqueza de un país se basa en la cantidad de metales preciosos que posee;

- conviene comprar poco y barato, y vender mucho y caro, es decir, tener una balanza comercial favorable.

- la producción nacional debe ser protegida por el Estado, poniendo fuertes impuestos a los artículos importados.

- el Estado, además, regula el volumen, la calidad y la cantidad de la producción. Es un estado intervencionista, mediante leyes proteccionistas defiende la producción nacional de la competencia extranjera.

El contacto entre América y Europa, dio origen a un importante intercambio de especies animales y vegetales, que cambiaron la economía de ambos continentes. Desde los inicios, los españoles se interesaron en las plantas americanas, base de la alimentación y de las medicinas indígenas. El uso y la difusión de las plantas americanas y europeas, fue, al comienzo, en forma aislada realizado por soldados, marinos y las órdenes religiosas. Luego se realizará a través de la Corona española.

Sin embargo, tener una balanza comercial favorable

no era la única manera de conseguir oro y plata. La otra

forma que usaron los imperios coloniales como España,

Portugal e Inglaterra fue la de conquistar, colonizar y explotar

los territorios en América o África donde existían

yacimientos de metales preciosos. En aquellas colonias

que carecían de oro y plata, se explotaban sus recursos

agrícolas y ganaderos. A su vez, las colonias tenían prohibido

comerciar con cualquier otro país que no fuera el

imperio del que formaban parte.

Quienes seguían las ideas mercantilistas creían que la

riqueza en el mundo era una cantidad fija, como una torta

de determinado tamaño y que los países competían entre

sí por obtener la tajada más grande.

La explotación de los recursos americanos.

La explotación de los recursos se realizó en dos etapas:

- en la primera mitad del siglo XVI se produjo la etapa extractiva: se apoderaron de los tesoros indígenas.

- a mediados del siglo XVI comenzó la etapa “productiva” con la explotación de las minas de plata de Zacatecas en México y de Potosí en Perú.

Los reyes mantenían derechos de propiedad (regalías) sobre determinados bienes: minas de oro y plata, extracción de la sal, piedras preciosas, perlas, así como sobre las tierras sin repartir. Pero en general, concedían la explotación de esos bienes a los particulares, a cambio de la entrega, generalmente, del quinto de lo producido, llamado "quinto real".

La minería.

La explotación minera fue la principal fuente de ingreso para España. Los yacimientos podían ser de metales preciosos (como oro, plata, platino), de metales útiles (como mercurio, cobre, estaño, hierro y plomo), de piedras preciosas (esmeraldas), de sal, de azufre, y de piedra caliza. La explotación no fue fácil debido a las zonas en que se encontraban los yacimientos, la falta de técnicos europeos y de mano de obra calificada, el anegamiento de las galerías de las minas, entre otras razones. A fines del siglo XVIII, las minas de plata censadas en el Perú eran 546. Por esta razón, los virreinatos de México y de Perú fueron considerados como los "virreinatos del oro y de la plata". A partir de 1630 comienza a declinar la producción minera. Las razones de esta reducción fueron: el aumento del contrabando de los metales, el costo de la producción, la disminución del rendimiento de las minas, el aumento de los impuestos, la reducción de la mano de obra y el consumo por parte de la población de objetos de plata y oro.

El metal precioso americano le sirvió a España para:

El metal precioso americano le sirvió a España para:

- Pagar los gastos de la Corona, y de la administración del Imperio: funcionarios, ejército, etc.

- Costear las guerras de los reyes en Europa.

- Armar los buques de escolta de la armada real que acompañaban a los convoyes que entraban y salían de España a América.

- Comprar mercaderías a otros países para abastecerse ella y a América. Por esta razón, salieron de España enormes cantidades de metales preciosos, durante los siglos XVI y XVII, beneficiando a países como Francia, Holanda e Inglaterra.

La Tierra.

El concepto de propiedad de la tierra era desconocido entre las civilizaciones indígenas. Pero, los derechos generados por cientos de años de uso se perdieron así como el intercambio de productos entre las comunidades, de acuerdo a lo que cada una producía, como resultado de la conquista. La propiedad de la tierra pasó a corresponder, por derecho y en teoría a la Corona española. Pero por "gracia" o "concesión" (también llamada "merced"), los particulares podían adquirir títulos de propiedad sobre ella.

A partir del siglo XVIII, y como consecuencia del descenso demográfico y de la producción minera, se generalizó el proceso de apropiación de tierras. Surgieron así los latifundios, las típicas haciendas coloniales. La mano de obra de este tipo de propiedad estuvo representado por el peón, aunque hubo variantes regionales. Los pueblos de indios, que necesitaban tierras suficientes para producir y garantizar el pago de los tributos en especie, se vieron perjudicados.

La Iglesia, en especial las órdenes religiosas, tuvieron un papel muy importante en la formación de la gran propiedad: a través de donaciones, compras, usurpaciones y herencias, lograron acumular la mayor fortuna territorial del mundo colonial.

A partir del siglo XVIII, y como consecuencia del descenso demográfico y de la producción minera, se generalizó el proceso de apropiación de tierras. Surgieron así los latifundios, las típicas haciendas coloniales. La mano de obra de este tipo de propiedad estuvo representado por el peón, aunque hubo variantes regionales. Los pueblos de indios, que necesitaban tierras suficientes para producir y garantizar el pago de los tributos en especie, se vieron perjudicados.

La Iglesia, en especial las órdenes religiosas, tuvieron un papel muy importante en la formación de la gran propiedad: a través de donaciones, compras, usurpaciones y herencias, lograron acumular la mayor fortuna territorial del mundo colonial.

Manufacturas.

Las manufacturas no tuvieron gran desarrollo en América porque el gobierno español no las fomentó o las prohibió para evitar la competencia con las españolas. Pero a medida que la población americana aumentó, no bastó con la producción importada. Se hizo necesario desarrollar algunas manufacturas como: la industria minera (especialmente la de la plata); la industria azucarera; la carpintería; la textil (obrajes); la naval y la maderera. También se elaboró harinas, vinos, aguardientes y chocolates. Se utilizó el cuero y con la carne se hizo charque; se aprovechó la miel.

La manufactura más extendida fue la textil realizada con mano de obra indígena. México fue el único territorio al que se le permitió la fabricación de cerámica.

La manufactura más extendida fue la textil realizada con mano de obra indígena. México fue el único territorio al que se le permitió la fabricación de cerámica.

El comercio entre España y América.

La política comercial española con respecto a América se basó en el mercantilismo. Se estimaba que América era una fuente de riquezas: ofrecía mercados para los productos españoles, suministraba materias primas y, sobre todo, producía enormes cantidades de metales preciosos. Por ello, España monopolizó todo el comercio con las Indias. Esta política monopolista se mantuvo hasta el fin del régimen colonial. A esto se le llamó " pacto colonial".

Los instrumentos del mercantilismo.

- Puerto único:

Los puertos de Sevilla, y luego Cádiz, monopolizaron el comercio con América. Los comerciantes, controlaban el volumen y la calidad de la mercadería que salía hacia América y establecían, según su parecer, los precios para su venta en ella. Este sistema de "puerto único" tenía su similar en América. Sólo tres puertos estaban habilitados para el comercio con España: Veracruz en México, Cartagena en Nueva Granada (Colombia) y Portobelo en Panamá. De esta manera se llevaban productos de América y Europa a Oriente y se traía mercadería de esta zona.

- Flotas y galeones:

El comercio con América se realizaba a través del sistema llamado de "flotas y galeones". Eran barcos de carga protegidos por barcos de guerra (galeones), para evitar la acción de los corsarios y los piratas, y asegurar que los metales preciosos llegaran a España. Se enviaban dos flotas por año: una salía de España en abril y se dirigía a Veracruz en México; la otra salía en agosto y llegaba a Portobelo y Cartagena. Ambas se reunían en la Habana en marzo del año siguiente y regresaban juntas a España. El comercio entre las diversas regiones de América estaba prohibido sobre todo de los artículos que le pudieran hacer competencia a los que exportaba España.

- Comercio con América del Sur:

El comercio con América del Sur se realizaba desde Panamá por el Océano Pacífico hacia el puerto del Callao, en Perú. Desde allí, y a lomo de mula, utilizando los caminos indígenas, se cruzaba la cordillera de los Andes y se abastecía la zona del Río de la Plata. Debido a las distancias y a los innumerables intermediarios, un producto que llegaba al Río de la Plata se encarecía hasta un 600 %.

El fracaso del monopolio.

España tenía muy poco desarrollada su producción y no pudo abastecer todas las necesidades americanas. Por ello debió recurrir a la compra de mercaderías extranjeras, especialmente de Flandes, Francia e Inglaterra. Los comerciantes españoles se transformaron, así, en simples intermediarios. España tuvo, por este motivo, una balanza comercial desfavorable, pues el oro proveniente de las Indias pagaba sus importaciones europeas. Por su parte, las colonias estuvieron irregular e insuficientemente abastecidas de productos europeos. Esto permitió el desarrollo del contrabando en América. Los principales protagonistas de esta actividad fueron ingleses y franceses. A través del contrabando, los americanos recibían mercaderías más variadas y a precios más bajos que las que provenían de España. La reacción de las autoridades españolas ante estos graves peligros, fue por un lado, proteger los barcos con galeones; por otro, la construcción de fortificaciones para proteger los puertos, con guarniciones militares profesionales. Los corsarios eran franceses, holandeses, pero el papel más importante fue desempeñado por los ingleses. Los personajes que alcanzaron la mayor celebridad fueron Hawkins, Drake y Morgan.

Fuentes:

- Abadie, S; et al; Historia 2ºc.b. Europa, América y Uruguay entre los siglos XVI y XIX. Ed Monteverde.

domingo, 11 de junio de 2017

La Sociedad Hispanoamericana durante los siglos XVI y XVIII.

La sociedad hispanoamericana se caracterizó por la diversidad de tipos humanos que la conformaron: blancos, indios, negros y mestizos. La sociedad fue relativamente abierta durante la conquista, pero se fue cerrando paulatinamente con la colonización hasta convertirse en una organización rígidamente jerarquizada.

Se basó en la riqueza, en el poder político, y también en el color de la piel, la llamada "pigmentocracia".

Tuvo una organización piramidal, en cuyo vértice se ubicó la aristocracia blanca española y en la base la mayoría de la población, formada por indios, negros y mestizos. De acuerdo con la condición legal, la estructura social tendría el siguiente ordenamiento: blanco peninsular, criollo (hijo de español nacido en América), indio, mestizo (producto de la unión de blanco e indio), negro libre, mulato (hijo de blanco y negro), zambo (descendiente de negro e indio) y negro esclavo.

A pesar de esto, los grupos sociales se unieron entre sí y el mestizaje fue la realidad social de América.

El blanco.

La inmigración del blanco comenzó inmediatamente después de la conquista y fue controlada por la Corona a través de la Casa de Contratación. Se prohibía la entrada a América a judíos, musulmanes, herejes, vagabundos y revoltosos.

El número total de españoles en América hacia fines del siglo XVIII era de 150.000 aproximadamente, predominantemente masculino. Los blancos, formaban un grupo privilegiado, pero no homogéneo. Algunos blancos peninsulares ocupaban los altos cargos en el gobierno, en el ejército y en la Iglesia y representaban a las firmas comerciales más importantes de Sevilla y Cádiz para el comercio de exportación e importación. Muchos criollos eran grandes propietarios de tierras y tenían la concesión de la explotación de las minas. En algunas regiones, poseían títulos nobiliarios y formaban un grupo dirigente, llamado patriciado.

La mujer en la sociedad colonial

Durante el siglo XVI llegaron a América aproximadamente 6000 mujeres. Procedían de diferentes lugares de España, principalmente de la zona de Andalucía y pertenecían a distintos grupos sociales.

A la mujer le era difícil embarcar porque la sociedad la había relegado a un segundo plano.

En América debía rehacer su vida y tenía que aprender a convivir con indias y esclavas. A pesar de su humilde origen, debido a la escasez de mujeres blancas, su casamiento con personas prestigiosas las llevó a integrar las capas altas de la sociedad.

La mujer española además de dirigir la casa, representaba socialmente a su marido cuando este se ausentaba y en caso de muerte quedaba como únicas dueñas y señoras, con derecho a cobrar tributo, hacer trabajar a los indios y adoctrinarlos.

El indio.

La primera actitud de los españoles frente al indio fue someterlos a la esclavitud. El propio Colón condujo indios esclavos a España. Quizás, por motivos morales, la esclavitud fue prohibida reiteradas veces, aunque se admitió que fueran esclavizados los indios cautivos en " justa guerra", es decir, cuando se negaban a ser súbditos del Rey o a convertirse a la fe católica.

En 1542, las "Leyes Nuevas" establecieron la definitiva situación legal del indio.

Se le consideró súbdito libre de la Corona de Castilla, en pie de igualdad con el español, pero, usando como pretexto el "atraso cultural" y "desorientación espiritual", fueron considerados como menores de edad, incapaces de valerse por sí mismos, y por lo tanto, sometidos a tutela. Las "Leyes Nuevas" también proclamaron que nadie en lo sucesivo podía esclavizar a los indios, ni adquirirlos por compra. A pesar de esto, la práctica subsistió, especialmente en los territorios fronterizos.

La encomienda.

En 1503, la Corona española aprobó la encomienda como forma de tutela y trabajo forzoso de los indígenas.

A través de este sistema, un particular, el encomendero, recibía de la Corona un grupo de familias indígenas a quienes debía proteger, entregarles una parcela para su subsistencia y cristianizar; a cambio de ello, recibía el trabajo gratuito de los indígenas y tributos en dinero o en especies: maíz, animales, tejidos. Ante la Corona, el encomendero debía responder con el pago de impuestos y servicio militar. El afán de poder, y la autonomía que gozaba el encomendero, llevaron a la Corona a intentar sustituirla por el corregimiento.

El corregimiento.

El corregimiento era un pueblo indígena dirigido por un funcionario del Estado, donde no podían ingresar blancos, ni negros. En cada corregimiento, además de la tierra que era de propiedad común, había obrajes (talleres textiles). Parte de lo que se producía se volcaba en una caja de "ayuda social". Pero el corregidor se apropiaba siempre de ella, obligando también al indígena a comprar productos innecesarios y a precios abusivos. De esta forma el indio vivía en deuda permanente con el corregidor.

Las misiones.

Las misiones fueron pueblos de indios sometidos a la tutela de la Iglesia, a través de órdenes religiosas.

Las primeras órdenes religiosas que organizaron misiones fueron las de los franciscanos, dominicos y agustinos, y a fines del siglo XVI se le sumaron los jesuitas.

Las misiones jesuíticas.

Los jesuitas perfeccionaron este sistema y se destacaron en su labor con los guaraníes. Las misiones jesuíticas llegaron a albergar de dos a cuatro mil guaraníes. Estos mantenían sus propias autoridades, los caciques, que compartían el poder con el Cabildo, integrado también por indígenas. Pero el verdadero gobierno estaba en manos de los jesuitas, a través de la autoridad espiritual, que ejercían sobre ellos. Se mantuvo la organización comunitaria de la vida guaraní.

La tierra de producción era de explotación colectiva (tupambae), en la que cada indio debía trabajar de dos a tres días por semana. El producto de la cosecha obtenido por el trabajo comunal se almacenaba en graneros y servía para el pago del tributo real, el mantenimiento de la Iglesia y de sus instituciones y el cuidado de huérfanos, viudas e imposibilitados de trabajar. Los excedentes se empleaban para comerciar.

Cada familia tenía para su subsistencia, una pequeña chacra integrada por casa, jardín y huerto, (abambae) en usufructo, no en propiedad. La base de la producción era la agricultura, destacándose el cultivo del tabaco, el algodón y la yerba. También criaban animales, para su alimentación. Era una economía de autoabastecimiento. La tarea de los misioneros no se limitó solamente, a la producción económica sino que realizaron una tarea de educación integral que comprendía además de los oficios, la enseñanza de la lectura y la escritura. Desarrollaron el gusto por la música, crearon las primeras imprentas de la región, publicándose diccionarios castellano-guaraní, así como obras de los propios indígenas.

Los jesuitas enseñaron oficios básicos y crearon empresas artesanales; gran parte del trabajo de éstas se hacía para la ornamentación de las Iglesias, como el tallado en madera, el labrado de la piedra, en la que el indígena expresó sus tradiciones y gustos. También trabajaron como picapedreros, ladrilleros, ceramistas, carpinteros, herreros, tejedores, albañiles y molineros, para cubrir sus necesidades.

La mita.

La mita era una institución de origen incaico, que consistía en un sistema de trabajo obligatorio, rotativo, asalariado y al que se llegaba por sorteo. La mita se empleó preferentemente para el trabajo en las minas, fortificaciones, ingenios azucareros, obrajes y obras públicas en general. La mita minera donde el trabajo era más duro, duraba, en teoría, cuatro meses.

Los indios debían recibir un pago diario o semanal. También se les debía pagar el viaje desde su lugar de residencia, proporcionarles casa, comida, servicios religiosos, y asistencia médica. Los domingos y feriados no se trabajaba, la jornada de labor duraba entre 7 y 8 horas por día. La realidad era muy diferente. Los amos de las minas no pagaban los costos del viaje realizado y siempre había pretextos para descontar de los salarios. Los trabajadores permanecían dentro de las minas cinco días con sus noches. La ventilación y el desagüe deficiente de las galerías hacían al trabajo aún más insalubre y los indígenas, morían en gran cantidad, por las penurias, los malos tratos y las privaciones. Los salarios eran insuficientes, y se veían obligados a comprar en el almacén del dueño de la mina a precios abusivos, por lo que se endeudaba y quedaba sometido a su voluntad, transformando su situación en una verdadera servidumbre.

La mita fue abolida recién en 1812 por las Cortes de Cádiz.

El negro.

El negro, proveniente de África, fue introducido de manera forzada en América, para complementar la mano de obra indígena y aumentar la producción.

La esclavitud

El número de esclavos aumentó a medida que se intensificaba la explotación de los recursos naturales, especialmente minas y plantaciones. La economía de plantación atrajo la mayor cantidad de mano de obra negra, donde se cultivaba la caña de azúcar, tabaco y algodón. En la minería, el negro tuvo un trabajo más bien transitorio. También se empleó en el servicio doméstico, en diversas ramas de la artesanía, así como pescadores de perlas en el Caribe.

En general, las condiciones de trabajo del esclavo eran especialmente duras. Sometidos a controles muy rigurosos y con una alimentación insuficiente, el promedio de vida era de 28 años. A diferencia de la esclavitud antigua, el negro en la América hispánica tuvo algunos derechos: a la vida, al nombre, a ser bautizado, al matrimonio dentro de su grupo, a tener ahorros. Pero, en general, estas disposiciones no se cumplían. También podían comprar su libertad o ser manumitido, es decir, liberado por su amo. Un esclavo que obtenía la libertad se convertía en liberto. Pero poseía casi las mismas restricciones que los esclavos. Se calcula que el número de esclavos introducidos entre el siglo XVI y finales del siglo XIX fue de l5 a 20 millones. Teniendo en cuenta la mortalidad en el viaje, y los que morían en la expedición de caza, se puede considerar que hubo una sangría de 30 a 40 millones de individuos entre los pobladores del oeste de África.

Los negreros preferían los negros sudaneses o bantúes pues los consideraban los más resistentes para el trabajo forzado.

Los comerciantes europeos se acercaban a las costas africanas y procedían a la caza de negros: asaltaban aldeas o los compraban a los caciques. El viaje a América era un calvario. Los negros viajaban amontonados en las bodegas de los barcos. Iban desnudos, encadenados, hacinados, con falta de higiene y de alimentación suficiente. El viaje duraba entre 35 y 40 días, y se calcula que en 25 años murieron en las travesías, 400.000 negros, de los 600.000 que habían emprendido el viaje. Desembarcados, eran depositados en barracas, se les marcaba con un hierro al rojo como si fueran animales y luego de clasificados según sus características físicas, se procedía a su venta. Al comienzo, los esclavos eran introducidos por el sistema de licencias, o sea, permisos otorgados por la Corona española a cualquier particular a un costo de 30 ducados por esclavo. Posteriormente, se otorgaron los llamados "asientos", es decir, contratos entre el soberano español y un particular o un país, por los cuales se entregaban verdaderos monopolios, por un tiempo determinado. Uno de los proveedores más importante fue Inglaterra.

El mestizo.

Actualmente la mayoría de la población de Latinoamérica es mestiza. Predomina en México, Bolivia Perú y Brasil.

El mestizaje se inició en el momento de la conquista debido a la formación de parejas entre hombres blancos y mujeres indias, porque la presencia de mujeres blancas fue muy escasa, como ya vimos. Cuando se introdujeron negros en América, también se mezclaron con los grupos preexistentes, dando lugar a una enorme variedad de tipos físicos y una igual variedad de nombres para los distintos cruzamientos. Se reserva el nombre de mestizos para los hijos de blancos e indios.

La legislación permitía el casamiento mixto pero la mayor parte de los españoles consideró vergonzoso casarse con una india aun cuando fuera su concubina. Excepcionalmente se realizaron esas uniones con miembros de la aristocracia indígena. A medida que llegaban las mujeres blancas desde Europa, la situación cambió: los blancos prefirieron los matrimonios con ellas. Los mestizos fueron cada vez más producto de uniones ilegítimas: el color de la piel fue asociado a su condición social.

Mulatos y zambos.

Los mulatos eran fruto de la unión de blancos y negros. La esclavitud se transmitía por línea materna, de modo que los hijos de mujeres negras nacían esclavos. El cruzamiento de indio y negro dio origen al zambo. Ambos grupos debían pagar tributo, estaban obligados a trabajos forzados, carecían de protección, tenían restricciones en la manera de vestir no tenían libertad de movimientos y no podían portar armas.

Sacado de: Abadie, Sara; et al; EL MUNDO MODERNO: Europa, América y la Banda Oriental en los siglos XVI al XVIII. Tomo 2. Editorial Monteverde.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

Felices Vacaciones

Estimados estudiantes llegamos al final de nuestro curso. Gracias a tod@s por la disposición y buena onda permanente, espero que tengan ...

-

La Banda Oriental fue considerada por los españoles “tierra sin ningún provecho” pues carecía de atractivos, al no poseer minas de me...

-

LAS NUEVAS IDEAS. La Ilustración Se denomina Siglo de las Luces o Ilustración al siglo XVIII pues, los filósofos pretendían dar...

-

El proceso de conquista y colonización del Río de la Plata presenta una serie de características particulares que la diferencian del ...